こんにちは!Bumpup板橋店トレーナーの塩入です。

ピラティスは、姿勢を改善し、自分の身体に向き合う機会をくれる良いエクササイズです。

「体が整う」と表現する方もいらっしゃいます。

では、なぜピラティスで体を整えることができるのでしょうか?

ピラティスの歴史。なぜ生まれたのか?

ピラティスの創始者であるジョセフ・ピラティス氏は、第1次世界大戦に従軍し、捕虜となりました。そこで負傷した兵士のリハビリを行ったことで、一連のエクササイズを生み出しました。これが後に「ピラティス」と呼ばれます。

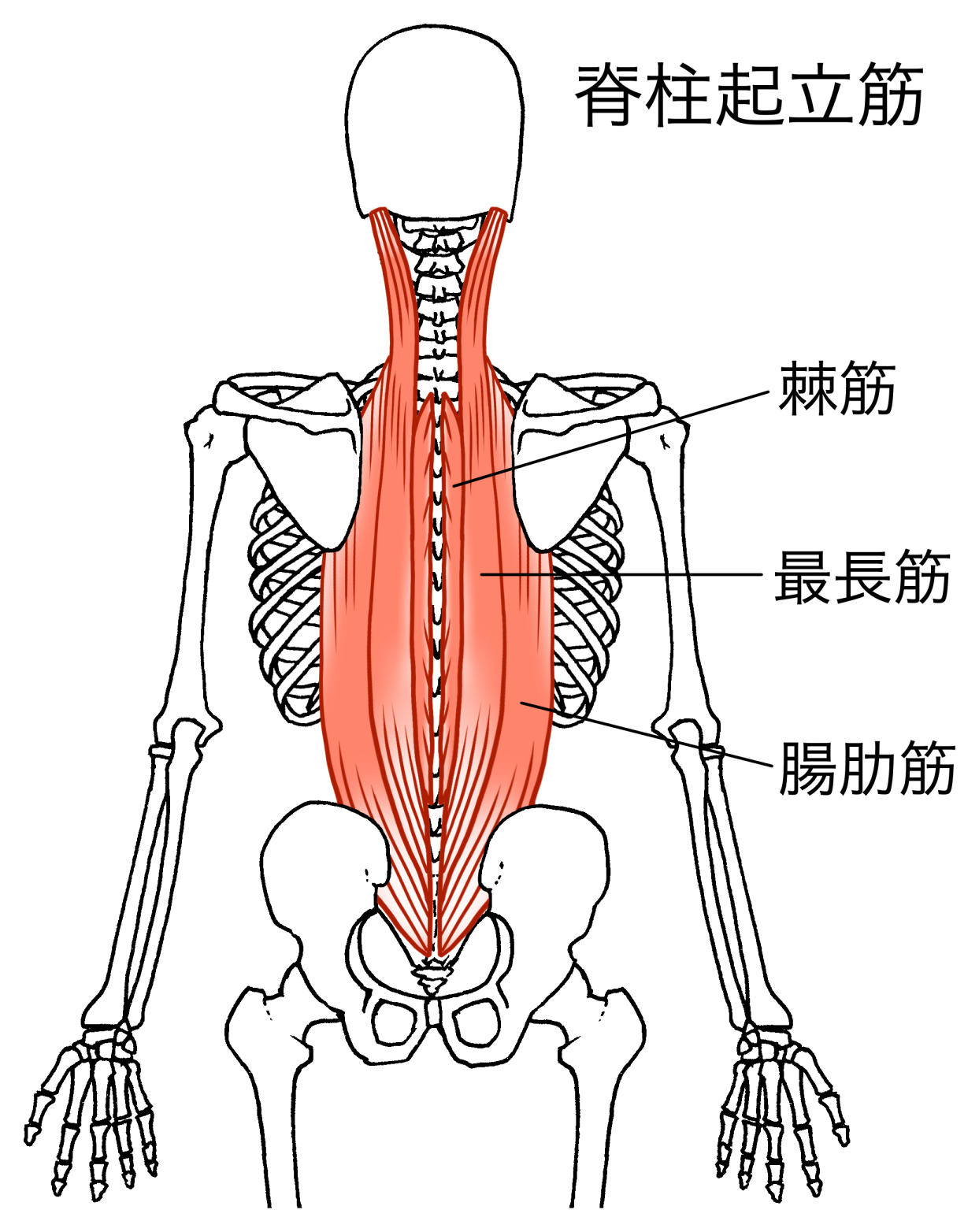

彼自身はピラティスの事を「コントロロジー(身体操作術)」と呼び、その原則の一つが「中心安定性」でした。

「中心」とは、身体の体幹(コア)部(肩関節と股関節を結んだ四角形=パワーハウス)のことです。

今では、ピラティスは広く使用され、多くの流派が存在しますが、中心安定性はほとんど全ての流派で最も大切な原則とされています。

中心安定性とはなにか?なぜ重要か?

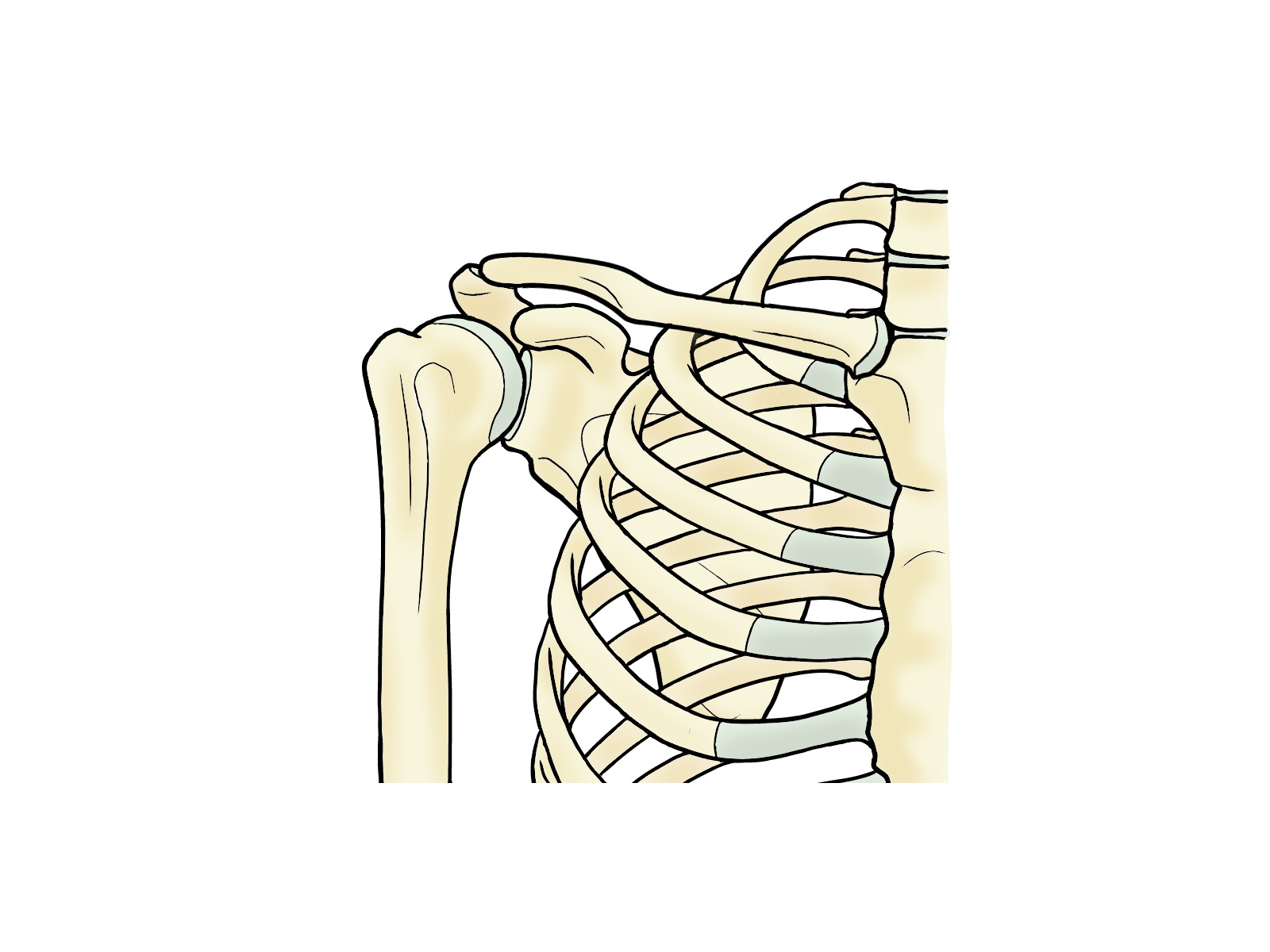

負傷した兵士のリハビリをするピラティス氏の気持ちになって考えましょう。右腕を骨折し、身体の前で吊っていた状態が長く続いたとします。この時、右肩は前にでて、肩甲骨は前傾(前に傾くこと)し、上腕骨は内側に捻じれています。このような状況が長く続くと、筋肉や関節は固くなります。骨折が治っても、肩関節の可動域は制限され、身体を正しく使うことができません。

現代人も、肩関節がこのように固定されてしまうことがあります。それが、猫背や巻き肩です。

肩がうまく動かせない状態で、身体の横や上に手を伸ばすことを想像してみてください。体幹部を捻って、あるいは反って動きを補おうとします。すると、身体全体の運動バランスが崩れてしまいます。

このため、ピラティスでは、体幹部を固定し(中心安定性)、四肢を分離的に動かすことを重視します。また、脊柱を丸めた状態で固定することもあります。あるいはどこかの関節を固定し、脊柱を動かすこともあるのですが、重要なのは、動かしたい部分を選択的に動かすことなのです。

ですので、中心安定性はピラティスにおいて最も重要な原則とされています。

そして、この原則を理解してエクササイズを行うことで、身体の歪みは整えられ、姿勢は良くなっていきます。

エクササイズの一例

〇プランク→レッグプルバック

プランクからのレッグプルバックは、体幹部を固定し、股関節を分離して動かすエクササイズです。

脚につられて体幹部を捻ったり、体軸が曲がってしまわないように気をつけます。

また、肩甲骨が内転(内側に寄る)しないように注意します。

鍛えられる部分:肩~肩甲骨付近、お腹周りの筋肉、お尻の筋肉

おすすめの人:猫背の人、骨盤が歪んでいる人(回旋、挙上)、脊柱が曲がっている人(側弯)

〇ロールアップ/ダウン

ロールアップ(ダウン)では、脊柱をニュートラルから屈曲(Cの字のカーブになるように丸める)で固定したまま、上体を起こしていきます。特に、仰向けの状態から脊柱を丸める際は、脊柱を構成する背骨1本1本を動かすイメージを持つようにします。

腰が丸まらない人は、お尻とハムストリングスを収縮させて恥骨を天井に向け、お腹に力が入るのを確認してみましょう。

鍛えられる部分:腹筋群

おすすめの人:反り腰の人(多裂筋のスパズム)、腹筋を使って骨盤のコントロールが上手くできない人

まとめ

本日は、ピラティスの原則の一つ、「中心安定性」について深堀してみました。

このように、体幹部の代償無く四肢を動かすというコンセプトが、姿勢を整えてくれるのですね。

Bumpup板橋店では、ピラティスと筋力トレーニングを組み合わせた独自メソッドのセッションを提供中!

食事指導も無料で行っております。

HPはこちらから👇

https://bumpup-japan.com/itabashi/